Columnコラム

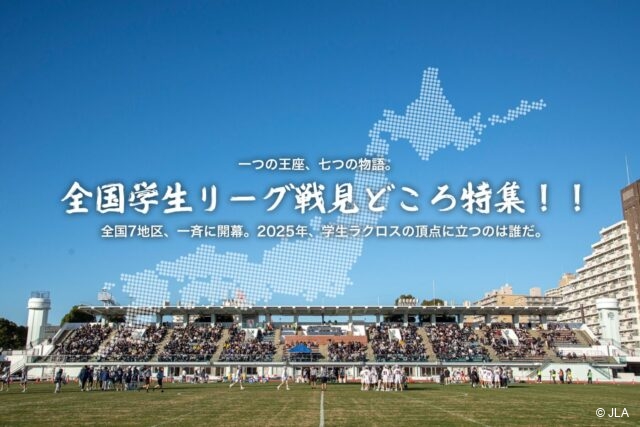

北海道から九州までの各地区リーグ戦の会場、そして全国大会も含めて、すべての公式戦会場に、「マッチコミッショナー」と呼ばれる役割を持つ存在がいることを、ご存じでしょうか。

学生・社会人を問わず、ラクロッサーが努力を重ねてきた日々をぶつけるリーグ戦。その試合を円滑に行うことはもちろん、近年のラクロスそのものが競技として注目度が上がる中、「観られるスポーツ」として運営の質を向上していくことが現場で求められています。

その現場の第一線を担うのが、「マッチコミッショナー」、通称「MC」です。

そもそも「マッチコミッショナー」って、何?

MCの業務マニュアルには、以下のように明記されています。

マッチコミッショナー(以下MC)とは、公益社団法人日本ラクロス協会(以下日本ラクロス協会)が、主管・主催をしている行事の現場において、その会場内での最終決定権を有する者のことです。

MCは、行事および試合の開催・遅延・中断・中止(延期)・没収を現場で判断し、決定する責任があります。

つまり、現場における「最終責任者」という意味です。

ラクロス固有の言い回しではなく、他のスポーツでも公式試合等で配置されています。

例えばサッカーの場合、「公式の立会人」と位置付けられ、サッカー協会、チーム、審判と並んで試合の質を高める、責任ある役割だとされています。ラクロス同様に、試合の中止、中断を決定する権限を持ち、競技場のカメラマンや関係者のポジションの確認、観客席(サポーター)の安全とマナーの確認を行なうことも求められます。試合後には報告書を提出し、「日本サッカーの向上」を具現化する機能を持つ存在とされています。

ラグビーでも、試合開始前80分前に各チーム関係者が招集されて行われる、プレマッチミーティングを進行し、出場メンバーの最終確認や会場に関する留意事項などを連絡する役割を持っています。また、試合の中断や悪質な違反による退場などの重大な事象が発生した場合は緊急報告書を提出することもあるようです。

このように、マッチコミッショナーには、スポーツの現場において、競技そのものの価値を向上するために、試合の運営を円滑に行うための事前準備、さらには不測の事態にも対応し、試合会場全体の責任者としての役割が求められています。

MCであることを示す腕章。リーグ戦会場ではこの腕章をつけて業務を担う。

※参考資料

- JFA.jp(https://www.jfa.jp/)

- 日本ラグビーフットボール協会(https://www.top-league.jp/)

ラクロスリーグ戦の運営体制

ラクロスにおいて、各地区のリーグ戦の運営・管理は、原則MC1名とGD1名の計2名を軸に行われています。GDはゲームディレクターの略称で、試合の進行管理の責任者、MCは会場を含めたその日の協会主催行事としての最終責任者という位置づけです。MCおよびGDは、誰でもいいというわけではなく、各地区で講習やテストを受講した人に限られます。北海道から九州までそれぞれで認定を行っており、MCの場合は社会人・学生を含めて全国で約300人程度がMC資格を所持しています。

MCの業務マニュアルの冒頭には、MCの心得として、以下の文言が記載されています。

「MCは、行事の現場の最高責任者として、よりよいラクロスの場を実現し、その発展に貢献する。」

競技に打ち込む全てのラクロッサーが充分な実力を発揮するための「平等で円滑な試合運営」の実現。そして、競技そのものを今後さらに「大きく広く、発展させていく」ため。

試合だけでなく会場全体に責任範囲が渡るMCに求められる役割は、年々増加していくと考えられています。

運営体制の変遷

MCとGDによる運営体制が始まったのは、実は意外と最近の、2019年からです。2004年、運営力の一層の強化を目的とし、協会の重点事業としてフィールドディレクター(FD)と会場責任者(会責)による運営制度が試験導入され、2006年には全国で制度を拡充。現在のMC・GD体制の元となっています。

FD・会責時代は、試合を時間通りに滞りなく進行するなどの試合運営の質の向上を目指しました。それに伴い、例えば学生リーグだと、試合管理業務を担う会責を大学3年生の学生が担当するため、その補佐役としてラクロス歴の長い社会人がFDとして現場の進行をサポートする、といった形がメインでした。

この制度の形は残しつつ、現在では少しずつ役割が変わってきました。2019年にMC・GD体制に移行した大きな理由は、「観られる」機会が増えてきたことにあります。それまでは知名度も低く、まだ物珍しい競技だったラクロスが、少しずつ「あ、知ってる。見たことある」と言われるようになってきたこと。大きなグラウンドや何千人も収容できるグラウンドで公式戦を開催するようになってきたこと。各チームや協会によるSNSやマーケティングの広がり。これらいわば「ラクロスの成長」によって、現場の運営に求められるものも変わってきたと言えます。

MCに求められること

2019年にMC・GD体制に移行してからも「観られる競技」という観点を持ち、ラクロス協会主催試合における運営の質の向上に取り組み続けています。加えて、安全面への意識付けを強く求められるようになりました。

例えば、緊急時対応。チームに安全面を管理できる人がいるのか、どの程度会場やチームに備品が用意されているのか。救急車の到着にはどのくらい時間がかかるのか、どこから救急車を入れるのか、主催者側で呼んでいいのか…など。MCはこれらのことを事前に施設やチームとすり合わせし、いざというときにスムーズに動けるように備えることが求められています。

中央のポロシャツの女性がMC。試合前のSTO(safety time out=試合前MTG)を主導し、チームおよび審判団と緊急事態発生時の認識・行動をすり合わせる。

実際、MC・GD体制導入後の2020年からの数年間は、コロナ禍の中での現場運営が求められ、マスクの着脱から用具・更衣室の消毒、選手同士が交差しない動線管理など、現場の安全性をこと細かく管理することが求められました。

会場面では、観客の管理もMCの重要な業務の一つです。観客席からの不正行為の防止、観客に対する急変や有事対応、入場管理や施設管理者との当日窓口。コロナ禍では観客のゾーニング管理も求められました。

全てが「よりよいラクロスの場を実現し、その発展に貢献する」ための大切な要素。ラクロスの現場に立つMCは他のスポーツと同じく、ラクロスに関わる全ての人がよりラクロスを楽しめるように、現場運営の向上に努めています。

________

後編では、今後のMC制度の展望や、各地区でのMC現場の様子について、紹介します。