Columnコラム

チーム運営のモチベーションアップに!

「突き抜けた取り組み」をしているチームや人物を紹介します。

第2回 多様性を体現する組織作り~立教大学の「お食事会」~

2024年度新入生勧誘活動(以下、新勧)において63名の新入生が入部した立教大学女子ラクロス部(以下、立教)。新勧イベントの一つ「お食事会」が成功の鍵だったといいます。「お食事会」の何が新入生を動かすのか。2025年度の「お食事会」を覗いてきました。

人数が多いとの何がいいのか

関東学生リーグ戦での立教(2025年9月14日 海藤秀満撮影)

そもそも人数が多いとなにがいいのでしょうか。

部員数が多いと、「ラクロスのうまい選手の割合が増える」、結果「チームが強くなる」というのが理由のひとつに挙げられます。

しかし、「リーグ戦で活躍する」だけがラクロス部の在り方なのか、という問いかけをしてくるのが立教の取り組みでした。

「ずっと強い立教」のほかに、「社会で活躍する女性を輩出する」も立教の理念として掲げられています。

リーグ戦で活躍する「以外」のことを「ラクロス部」にいながら「選手」はどう実現するのか。

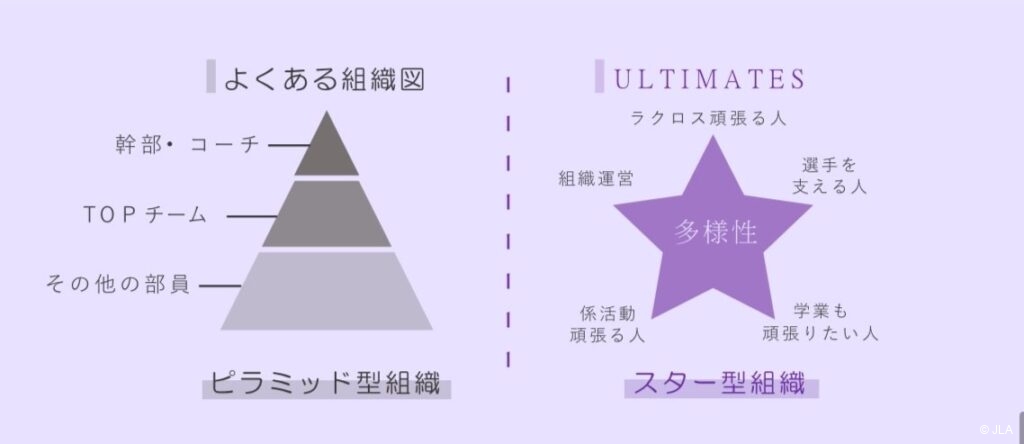

既成概念に凝り固まった頭をほぐしてくれたのが「スター型組織」という多様性を認める概念でした。

多様性から生まれるプロジェクトは、結果的に立教を強くしていきます。

図.ピラミッド型組織とスター型組織(立教大学女子ラクロス部提供)

「お食事会」ってなんだ

「お食事会」で挨拶をする佐藤杏さん

「ずっと強い立教」にも繋がる新勧プロジェクトの一つ「お食事会」。

2025年度新勧プロジェクトリーダー・佐藤杏さん(3年生。以下、杏さん)に「お食事会」がどういうものかお聞きしました。

「『お食事会』は、新入生に立教大学女子ラクロス部の魅力を伝えるためのイベントです。

なかでも、部員による出し物が、最も女子ラクロス部の魅力を伝えると思っています。

部員が全力で出し物を行っている姿や他の部員も一緒に盛り上げている姿を新入生が見て、楽しそうで雰囲気がいい、自分もこんな風になりたいと、将来の自分と重ね合わせて、女子ラクロス部に入部してくることが多いのです。

なにより、自分たち部員が一番『お食事会』を楽しんでいるんですね。心から楽しんでいるから、新入生に伝わって、女子ラクロス部に入りたいと思ってもらえるようになるんだと思います」

「お食事会」での出し物。引き継がれるオタク芸

杏さん自身も新入生のときに、新勧をする先輩たちのきらきらした姿を見て、自分もああなりたいと憧れて入部しました。

2年生になると、自分も新勧に関わりたいと新勧係(新勧プロジェクトの一員)になります。

「新入生が、わたしが言った言葉で女子ラクロス部に興味を持ってくれて、入部を決めてくれることがすごくうれしくて、今年(3年生)は『新入生にもっと女子ラクロス部の魅力を伝えたい』と新勧プロジェクトリーダーに立候補しました」(杏さん)。

「独りではない」と感じさせる努力

新勧プロジェクトには、イベント担当、グッズ担当、SNS担当3つがあり、「お食事会」はイベント担当の仕事になります。

「『お食事会』では、どの新入生の横にどの部員を座らせるかを決めることが重要な仕事になります。

2025年は『お食事会』が3回あったので、1会場につき約60名、3会場で約180名分の席の配置を考えました。

名前、学部、出身スポーツ、出身地を把握して、部員と新入生で出身地や学部など共通点があるように席を決めるのです。

一人ひとりを把握する作業はとても大変だったけれど、それだけの効果はあったと思います」(杏さん)

新入生の心配事は全部聞きます

「お食事会」にどうやって辿り着くのか

新入生は、「お食事会」にどうやって辿り着くのでしょうか。

「まずは、入学式シーズンの対面ブースで『インスタフォローしてくれたら、オリジナルカレーを差し上げます』と言って、インスタグラムをフォローしてもらいました。これが女子ラクロス部への入り口です」(杏さん)。

また、新勧期間は学内でインスタフォロー関係なく、オリジナルクリアファイルやSNSのQRコードを入れたティッシュも配ります。

「グッズから女子ラクロス部のインスタグラムに飛んでもらう、という流れを作るためにグッズ作成は必要なことで、お金を惜しんではいけない部分だと思っています。

人数がいるので、部費とは別に新勧費を集めてもそれなりの金額を確保できます。

また、グッズ担当というグッズに力を入れることができる人たちがいるから魅力的なグッズができるので、それも人数がいる強みだと思っています」(杏さん)

お食事会で仮入部を決めるともらえるTシャツを作ることもグッズ担当のお仕事。説明しているのは、主将の杉村紗歌さん(右)。主将も新勧に楽しんで参加します。

SNS担当は、10月から新勧に関するインスタグラムの投稿を始めます。

女子ラクロス部の魅力を伝え、新入生に興味を持ってもらえるよう力を入れています。

新入生も「インスタグラムがかわいいと思って、入部したいと思っていました」とブースに来てくれることもあるそうです。

「力を入れると、効果が目に見えるんだと思い、SNSは重要だなと感じました」(杏さん)

自分たちを知る

「新勧というのは、新入生のためというよりは部員自身のためにあると思っています。

新入生に女子ラクロス部を説明するために、自分たちがやっている部活というのはどんな部活なんだろうと考えるからです。

考えていると、こんないいところがあるんだ、そのいいところを新入生に伝えたい、と自分たちの部活への愛が深まっていくんですね」(杏さん)

自分たちの組織がどんな組織かを認識するなかで、「実はもっといい体制ができるんじゃないか」と考えるようにもなります。

例えば、全員が強制的にあてがわれる「係」制度を廃止し、やりたい人が手を挙げて参加できる「プロジェクト」制度に変えたのも、新勧がきっかけでした。

今年は、女子ラクロス部のグッズがかわいいと評判なのだから、よりかわいくて、きらきらした気持ちになれるものを作ろうと、「グッズブランディングプロジェクト」が立ち上がりました。

自分の存在意義を実感できる場所

立教は、昨年入部した約60名がほとんど辞めずに2年生となりました(2~3人の入れ替わりくらい)。

杏さんの学年(3年生)も入部したときの人数とほとんど変わっていないと言います。

「辞めない組織」というのはいったいどうやって作られているのでしょうか。

「立教にはプロジェクト制度があり、部活のなかでやりたいことがあれば自分で立ち上げ、人を募り、体現することができます。

自分のやりたいことを自分の意思でできるので、存在意義を実感できます。

女子ラクロス部内に居場所を作ることができるから、辞める人がいない組織になっているんじゃないかなと思います」(杏さん)

サテライトチーム

立教には「代表チーム」(公式戦に出場するチーム)と「サテライトチーム」(公式戦には出場しないチーム)があり、どちらのチームを選ぶか自分で決めることができます。

ラクロスを自分の生活の中でどれくらいの位置に置くか自分で決めることができるというのです。

新勧プロジェクトリーダーの杏さんは、「わたしはサテライトチームに所属しているので、準リーグで優勝したい」とラクロスでの目標も持っています。

なお、準リーグとは、立教が自主運営するラクロスリーグ戦のことです。

自分の存在を認めてくれる場所

杏さんは、新勧プロジェクトというフィールドでリーダーシップを発揮しましたが、他の部活に入っていた場合でも、同じことをしていたでしょうか。

「もともと、初めて会う人と話をすることも、新しいことに挑戦することも好きなので、他の部活でも進んで人と関わることはしていたとは思います。

でも、女子ラクロス部に入ったからこそ、よりアクティブに、よりチャレンジできていると思います。

本当に女子ラクロス部は、スター型組織を体現していると思っています。

自分は代表チーム (公式戦に出るチーム)でラクロスをしていないけれど、わたしはわたしでがんばれるフィールドがある。チームビルディング合宿で、チームメイトから、わたしはコミュニケーション能力が高いから、新勧プロジェクトリーダーいいんじゃないと言ってもらえました。

ラクロス部なのに、ラクロス以外のことで自分の良さを生かしていいと言ってもらえるのが女子ラクロス部のよさだなと思っています。他の大学のラクロス部なら、ラクロスがうまくないからと引け目を感じて挑戦できていなかったかもしれません。

自分の存在を認めてくれる場所、自分が得意としている分野で活躍させてくれる場所が立教女子ラクロス部です。

みんながみんなを認めているから、自己肯定感を高く保てます。立教女子ラクロス部に入ってから、自己肯定感が上がったかもしれないです。

それに、ラクロスだけじゃない組織なのに、ちゃんと強いのがおもしろいなぁって思っています」。

去年新入生だった部員たち

ここからは、昨年、新入生だった新2年生にお話を聞きます。

新2年生は約60名が入部し、ほぼ60名のまま1年が過ぎました。

入部したきっかけと、この一年間どのように過ごしてきたのか新勧係の3名にお聞きしました。

都 理夏さん

都 理夏さん(2年生)

体験会へ1回行っただけでも先輩から声を掛けてもらえて、ささいなことでも覚えてもらえたていたんですね。それがうれしかったし、雰囲気がよかったので入部しました。

あのとき先輩はなんでわたしのことを覚えてくれていたんだろうと思っていたんですが、自分が新勧係になってみて理由が分かりました。

新入生一人ひとりのカルテを作って、「この子はこういう性格で…」など詳細を書いて、覚えているんですね。

他の部活と全然違って、すごく新勧に力が入っていると思います。

わたしはサテライトチームなのですが、育成コーチのお一人が代表チーム(公式戦へ出場するチーム)だったけれど、一度退部して、また戻って来られました。

戻ってきて、育成コーチとして活躍されている先輩を見て 戻って来られる場所があるというのが女子ラクロス部の魅力だなあ、と思いました。

石川夏芽さん

石川夏芽さん(2年生)

わたしはもともと体育会の部活に入る気がなくて、サークルに入ってゆるく大学生活を送ろうと思っていました。

友達に誘われて「お食事会」へ行ってみたら、先輩も優しいし、先輩後輩の仲が良さそうだし、雰囲気がいいなと思いました。

「お食事会」では、新入生一人ひとりに先輩が一人付いてくれて1対1で悩みも全部聞いてくれて、「お食事会」が終わっても先輩がLINEくれて、後日履修の相談にも乗ってくれて、自分が特別扱いされている気分になって、この先輩がいるこの部活に入りたい、って思い入部しました。

わたしもサテライトチームなのですが、サテライトチームの先輩方が、ほぼほぼなにかの役職に就いていて、リーダーシップを取って引っ張っているんですね。その姿を見て、みんな何かをやっているんだったら、自分も何かやらなくちゃと思えてきて、活動するようになりました。

女子ラクロス部は人数が多いのにまとまりもあって、いろんな企業から信頼していただけて、このような組織がどうやって作られているんだろうと興味があります。

どういう仕組みになっているんだろうと知りたいから、来年またいろんな係になりたいと思えて、そのモチベーションがあるから女子ラクロス部を続けています。

増田琴音さん

増田琴音さん(2年生)

わたしは高校生のときに習い事を優先していたので、運動部に入ってなかったんですね。

運動することは好きだったのと、高校の時の友達が大学の運動部でがんばっている姿を見て、体育会っていいなと思っていました。

バスケットなら、高校でバスケットをやっていなきゃ入れないけれど、ラクロスは高校でやっていなくても、大学からでも始められるスポーツだったので入りました。

他の部活では、AS班(アナライジングスタッフ)はマネージャーやスタッフがすると思うのですが、立教では、サテライトチームの選手がAS班をしています。

サテライトチームでプレーするだけだったら、下のチームで練習しているだけになるけれど、自分もプレー以外で日本一に貢献できるのでがんばることができます。

新勧プロジェクトやAS班などいろんなプロジェクトがあるから、自分が女子ラクロス部で存在している意味を見つけられるので、そこが立教のいいところだと思っています。

オトナがチームに関わるということ

佐藤壮さん(「お食事会」で挨拶をしているところ)

立教の「スター型組織」の体現は、ヘッドコーチの佐藤壮さんなしに成し得なかったものだと思います。

「自分たちの方法が一番だとは思っていませんが、スポーツの負の部分、排除的思考の部分は緩和されたかなと思います」(佐藤さん)

佐藤さんは、「学生主体」という言葉にも問題提起をしています。

「学生が『学生主体』というのはいいですが、コーチが『学生主体』というのは責任逃れだと思うので、使わないようにしています。

『学生主体』だからオトナは口出ししない、ではなく、関わっているオトナこそがラクロスのことをよかったと思っていまも関わっているんだから、自分の考えを口に出していいと思うんです。

学生に言いうまでは自分主体でいい。ただ、言ったことを選ぶか選ばないかから先は『学生主体』になると考えています。

自分の言ったことが選ばれなかったときに、どう伝えるのがよかったかなど考えることで、より高いところへ行くじゃないですか。考え続けたことがいまの立教だと思っています」

オトナの適度な介入は必要だと佐藤さんは言います。

「社会に出たあとで身に付くものといえば、ラクロスの技術よりもコミュニケーションスキルや調整能力になると思うんですね。

だったら、オトナは学生にラクロスの技術よりも『組織をどう作るか』という技術を教えてあげればいい」(佐藤さん)。

新勧でいうと、佐藤さんは、2009年から新勧の大切さを学生に伝え続け、部員に新勧プロジェクトに乗らないと損だと思わせるところまで持って行いき、現在ではチーム全員で取り組めるようになりました。

「僕のコーチの関わり方として、新勧活動が優先順位の高いところに来ています。というか、コーチの仕事として、新勧が一番大事だと思っています」

2009年から数えると、佐藤さんがヘッドコーチになってから今年(2025年)で17年目(2000年~2006年も立教ヘッドコーチでした)。

17年間、新聞紙(厚み0.07mm)を一枚一枚重ねてきて、ようやく10cmになって厚みが見えるようになってきた、という例えで積み重ねを表現してくれました。

「現在は組織づくりのメンテナンスを続けているところです」

立教の挑戦はまだまだ続きます。

【関連記事】

FPJ Award 2024 受賞チームの取り組み〜立教大学女子編〜

Photo ・Text by 日本ラクロス協会広報部 岡村由紀子