Columnコラム

各地区に置かれる「MC代表」の役割

MCの認定は全国で行われています。北海道から九州まで、全国に約300人程度が資格を持っており、各地区にはMC代表が置かれ、各地区を統括しています。

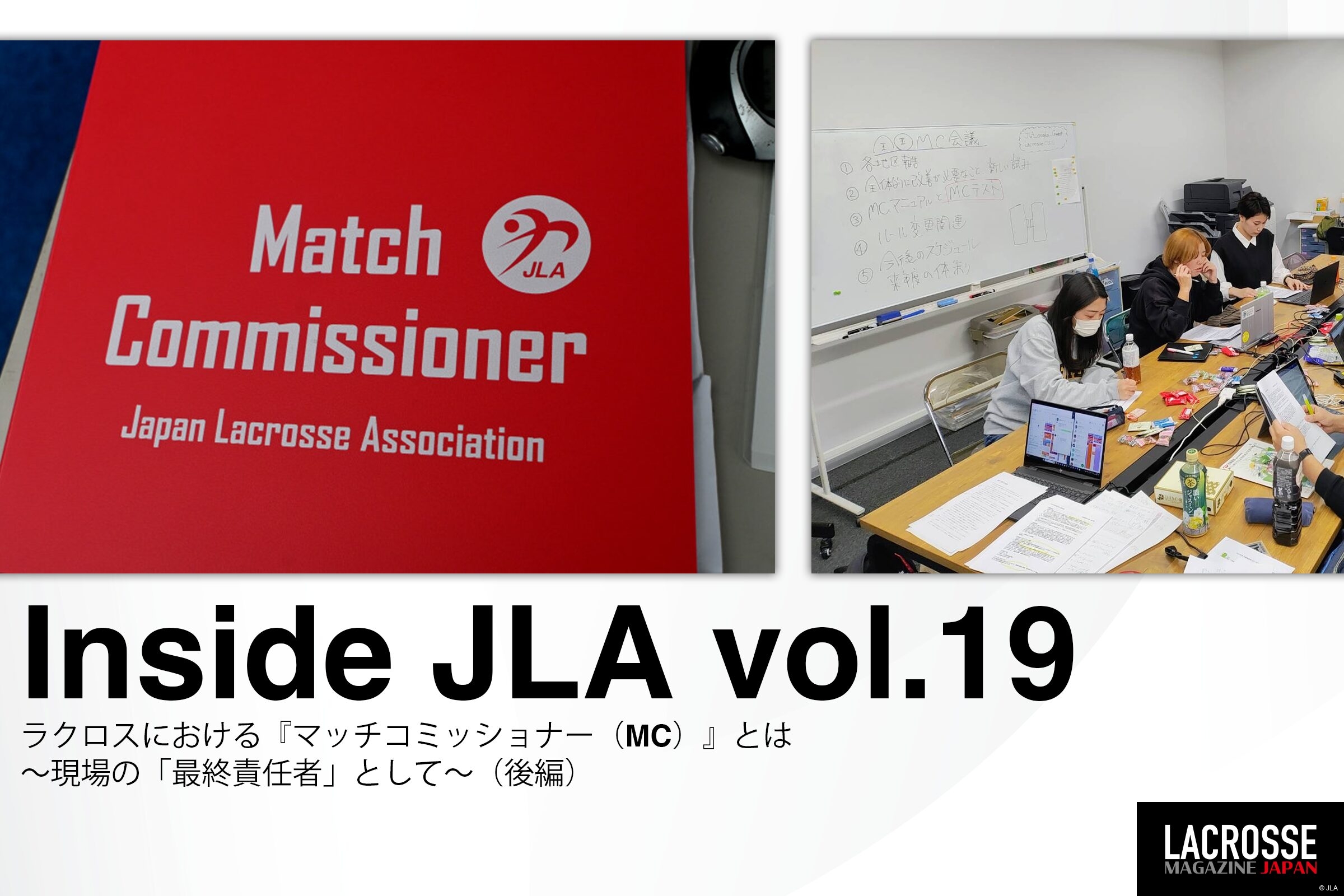

MC代表の業務は多岐に渡りますが、主には各地区でのMC講習および資格認定、そして各地区の公式戦運営です。そのため、年に2回ほど、各地区のMC代表が対面で集まり、各地区の状況をすり合わせたり、協会の運営方針に基づいた運営指針の確認、各種資料の解釈の整理や、MCマニュアルの更新、MC講習の準備等を行ったりしています。

各地区MC代表による対面MTGの様子。この日は北海道/関東/東海/関西/中四国のMC代表が参加。(2024年12月@大阪倉庫)

日本ラクロスの文化ともいえる「地区の色」

ラクロス特有の文化として、各地区の学生・社会人が中心となって長年運営を進めてきたことに由来する、「地区の独自色」があります。MCマニュアルや協会の指針は全国統一で運用されるべきものですが、地区の人数や距離・土地事情を考慮した独自の運営対応は、これまでも、今でも柔軟に認められている側面があります。

そのため、各地区の公式戦においても、若干の運営体制・運営手法に違いがあります。全国統一で運用されるべきものにおいても、地区により浸透度・運用が異なっているのが現状です。その微妙な独自色が、地区を跨いで行われる全国大会において、トラブルとして発生するケースもあります。

地区の色を残しつつ、統一されるべきものについてはきちんと全国で統一していくこと。それが、「観られるスポーツ」として成長するラクロスの目指していく姿です。具体的な例を挙げると、2025年より運用が正式に始まった、男子競技のヘルメットデザインの統一や電子機器の持ち込みなど、全国で同一とされるべき方針をいかに地区に浸透させていくか、MC代表統括の寺本さんをはじめとして各地区のMC代表が頭を悩ませているポイントでもあります。

また、各地区のMC人材の質に波があるというのも事実です。現場の対応力や各種指針の理解力、そしてチームや運営への発言力には個人差があります。MCとしての運営力の質を一定以上に保つため、2024年度のMC認定制度からは、MCテストが導入されています。今後さらにレベルを上げていくため、テストの更なる改善も予定されています。

腕章を着用してオフィシャルを見守るMC(中四国)

現場で起こり得る「トラブル」とは

公式戦の現場では、実に様々なことが起こります。

試合運営を両チームに公平に行うのがまず前提。備品の準備、オフィシャルの正確性、平等なアップ時間の確保、情報の伝達など、まずは公式戦の進行をGDとともに進めるのが最も基本ですが、時折、誤った情報が伝わっていたり、片方のチームにしか情報が届いていなかったりなどのトラブルが発生しています。

試合外で言えば、例えば選手の熱中症。地区のSG(safety guard※)と連携して、熱中症疑いの兆しがあればアイスバスなどの緊急対応を準備したりします。近年の異常な暑さに対する協会の運営方針に沿いながら、試合ができる既定のWBGT(暑さ指数)を確認して試合運営の舵取りをするのもMCです。ほかにも、例えば会場外トラブル。ボールが会場外へ飛び出てしまい、車にぶつけたなどのトラブルや、盗難・会場予約のブッキングなどにも対応します。

あるMCは「緊急対応を含め、チームが安心して試合に臨める環境をつくることが、チームの、強いてはラクロスの発展につながる」と、やりがいを語りました。チームが万全の状態で試合ができれば、ラクロスそのものの面白さの向上につながり、そしてそれが観る人にも伝わる――。現場に立ち続ける意義、ラクロスに関わり続ける動機の一つにもなっているようです。

※SG(safety guard):協会医科学委員会所属。熱中症予防や脳震盪対応など、現場における安全対策を担う担当者。

MC制度の今後

「MC資格そのものの改定も考えていく可能性もある」と寺本さんは続けます。現場の最終責任者としての重要な役割を持つMCですが、審判員のような資格・級制度による派遣費の支給はなく、交通費の支給のみのボランティア体制で成り立っています。日本のラクロス界に根付くボランティア文化は世界に誇れる部分ではありますが、MCという立場の責任あるポジションは、「この先もずっとボランティアでは続けられないだろう」という認識です。ですが、長年現場でMCを努める人の中には、今も交通費さえ受け取らない方もおられるといい、ボランティア文化と運営責任面の両方のバランスを考慮しながら慎重に進める必要があるようです。

2026年以降、日本のラクロスは、大きな注目を浴びる機会があります。日本で開催される2026年女子世界選手権、2027年男子世界選手権。そして2028年ロサンゼルスオリンピックでは、約120年以上ぶりにラクロスが正式競技として採用されています。いずれも日本チームのメダル獲得が期待されておあり、国内でも注目度が上がっていることは間違いありません。現に、近年の全日本選手権(A1)は主要メディアの取材や、出場選手、日本代表を取り上げた特集の放送も増えています。

寺本さんをはじめ、協会ではこの機を逃すべきではないと考えています。「より多くの人に観られるために」「もう一度観たいと思ってもらうために」、今後も運営力の向上は欠かせないと考えます。

「観られるスポーツ」としてさらに発展していくために、MCは、各現場でこれからも奮闘を続けます。