Columnコラム

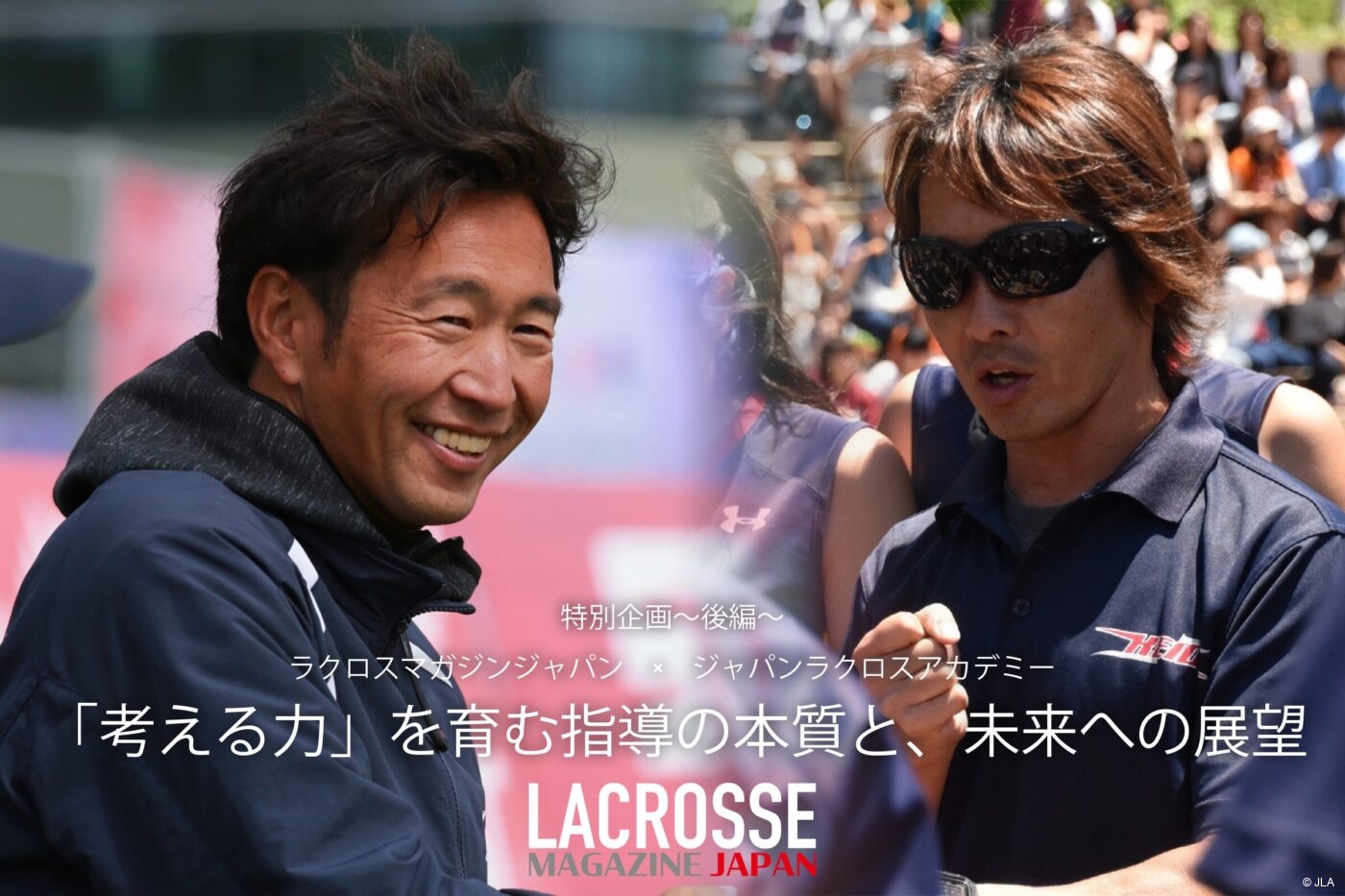

「教わらない」ことが、最大の武器になる。ラクロス指導の未来と指導者の成長の鍵(後編)

[前編]では、日本ラクロスアカデミー設立の背景や、指導者育成における「自由」を重んじる理念と、そこに潜む課題について伺いました。

後編では、指導者自身が成長していくための具体的な方法、オリンピックという大きな節目を前に日本ラクロスが守るべきもの、そしてラクロスの未来を担う人々へのメッセージを、さらに深く掘り下げていきます。

登場人物

- 大久保 宜浩(日本ラクロスアカデミー:JL Academy)

- 佐藤 壮(日本ラクロスアカデミー:JL Academy)

- 佐野 清(ラクロスマガジンジャパン編集長)

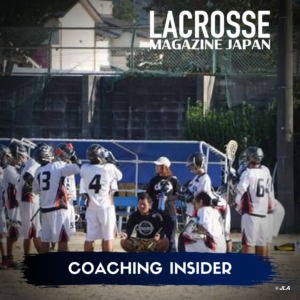

指導者の成長を促す環境とは何か

佐野: 指導者自身が成長していくためには、何が必要なのでしょうか。私自身は指導者同士のディスカッションの場が非常に有益だと感じています。

佐藤: まさにその通りで、指導者同士のディスカッションが一番成長できる機会です。 アカデミーのプログラムでも、専門家の話を聞くだけでなく、参加者が自分の言葉で議論する時間を最も大切にしています。

佐野: 審判の世界では、上級の方が自分のジャッジを見てフィードバックをくださるなど、アドバイスを受ける機会に恵まれていると感じます。コーチの世界でも、そういった仕組みは有効ではないでしょうか。

佐藤: メンター制度は、非常に良いですね。指導者は、一度その立場になると「怒られる」機会がほとんどなくなります。適切なフィードバックを受ける環境がないのです。お互いに、あるいは縦の関係で、学びたい時に学べる仕組みの整備は、今後ぜひ進めたいと考えています。

大久保: 私が若い頃は、自分より20歳も年上の、本当に怖い昭和のおじさんから指導を受けました。「お前のせいで今日の練習はダメだった」とまで言われ、殴られるかと思うほどの剣幕でした。当時は反発もしましたが、今思えばそうした経験は指導者として必要だったと感じます。

佐野: 私もU21日本代表のアシスタントコーチを務めた際、ヘッドコーチから熱心な指導を受けた経験が、今の自分の糧になっています。

多角的な視点が、指導者と選手を育てる

佐野: 私は選手、指導者、そして審判と、3つの立場からラクロスに関わっていますが、それぞれの視点が他の役割に非常に良い影響を与えていると感じます。例えば、審判がどういう気持ちでジャッジしているかを理解すると、選手としてどうコミュニケーションを取るべきかが見えてきます。また、コーチとしてゲーム全体を俯瞰する癖がついたことで、選手としてプレーする際も、チームをどう動かすかという「現場のコーチ」のような視点を持つようになりました。

大久保: 指導について学ぶことは、指導者だけのためではありません。指導を受ける側の選手が「指導とは何か」を知ることで、指導の質は格段に上がります。最近、アカデミーの講習会には20代前半の若い世代が増えてきました。彼らが早い段階で指導に興味を持ち、多角的な視点を得ようとしていることは、日本ラクロスの未来にとって非常に明るい兆しだと感じています。

「教わらない自由」が生む、日本ラクロスの本質的な強み

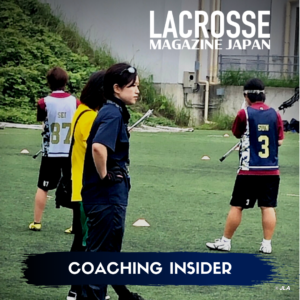

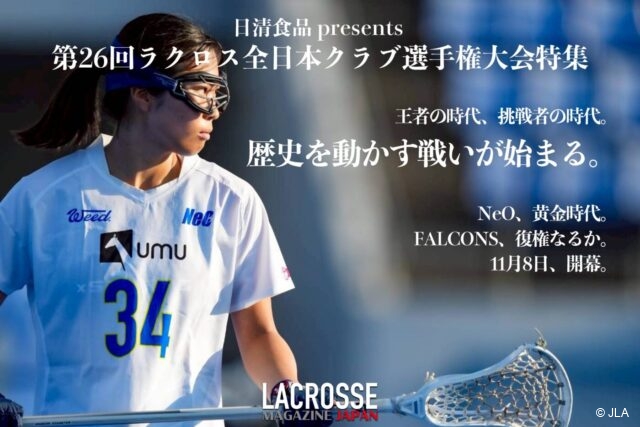

佐野: オリンピック開催も迫り、ラクロスが社会的に注目される機会も増えていきます。そうした中で、我々が守り、伝えていくべき「ラクロスらしさ」とは何でしょうか。

大久保: これまでラクロスが大切にしてきた、選手たちが自主性・主体性を持って取り組む姿勢、そして「自由度の高い指導」の文化を、社会に正しく伝えていくことが重要です。特に、他のスポーツ経験を持ってジュニアの指導に関わる方々には、この文化を丁寧に理解してもらう必要があります。

佐藤: 一言で言いますと、「教わっていないことが良い」のです。私が香港代表の指導をして衝撃を受けたのですが、アメリカのトップ選手は、実は子どもの頃からずっと「教わり続けて」います。自分で考えるというより、教わったことを忠実に実行しているだけなのです。

一方で、日本の大学生はコーチがいない環境で、自分たちで練習メニューを考え、戦術を練り、工夫します。これが我々の当たり前ですが、世界的に見れば信じられない光景です。この「自分たちで考える力」こそが、体格で劣る日本が世界と渡り合える、最大の武器になっているのです。

大久保: 我々が協会として「これが正解だ」と提示してしまうと、その最も大事な成長機会を奪ってしまいます。だからこそアカデミーとしては、あえて「教えない」のです。様々な意見が自由に飛び交い、各チームが「自分たちのラクロスが正しい」と切磋琢磨する環境を作ることが、日本ラクロス全体の発展につながると信じています。

5年後の未来へ。指導者、そしてラクロスに関わるすべての人へ

佐野: オリンピックは大きな起爆剤ですが、それが終わった5年後、ラクロス界はどうなっているべきでしょうか。目先のことだけでなく、その先を見据えて今、動くべきだと感じています。

大久保: 私はとにかくジュニアの育成がすべてを解決する鍵だと思っています。オリンピックという追い風を最大限に活かし、競技人口の分母を増やすことです。特にジュニア層を一桁増やすことができれば、大学スポーツが抱える問題の解決にも繋がりますし、ラクロスならではの発展を守るための土台にもなります。

佐藤: 私はマーケティングの視点で捉えています。ラクロスは「ラーメン二郎」のようなものであると。すべての人に受け入れられる必要はありませんが、熱情的なファンがいます。そのコアな魅力、ラクロスの「コアコンピタンス」が何なのかを、我々は突き詰めて考えるべきです。他のスポーツと同じになろうとした瞬間に、その魅力は失われてしまうでしょう。

佐野: 最後に、これからのラクロス界を担う人々へメッセージをお願いします。

大久保: 最近考えますのは、「指導」というものを、指導者だけでなく、選手やスタッフなど、ラクロスに関わる皆様が知ることが大事だということです。指導を受ける側が「指導とは何か」を理解することで、指導の質はさらに上がっていくはずです。アカデミーも、そうした視点でより良いものにしていきたいと考えております。今日の対話でも多くの気づきがありました。その積み重ねです。

佐藤: 私は、自分自身が指導者に向いているとは全く思っていません。しかし、そう思うからこそ、常に学び、悔しがり、真剣になれるのです。指導者になったからといって、完成形ではないのです。20年指導を続けている私も、大学を卒業したばかりの若い指導者と同じ土俵で戦い、負けることだってあります。そこにこの世界の面白さがあります。

オリンピックに向けて、ぜひ皆様なりの「ラクロスらしさ」とは何かを真剣に考えてみていただきたいです。10万人の競技者がいれば、10万通りの「らしさ」があっていいのです。それが日本ラクロスの面白さであり、未来への可能性だと信じています。

終わりに

今回の対談を通して見えてきたのは、日本ラクロスの発展の鍵が、指導者や選手一人ひとりの「考える力」にあるということでした。重要なのは、この記事を読んだ皆様が何を考え、どのような行動を起こすかです。ここで語られた内容を鵜呑みにするのではなく、これをきっかけとして「自分たちのチームで何をすべきか」「指導者としてどうあるべきか」を仲間と、そして自分自身と深く対話し、考え抜くこと。それこそが、指導者として成長するために不可欠なプロセスなのだと思います。この記事が、皆様にとって自らの「ラクロスらしさ」を見つめ直し、明日からの新たな一歩を踏み出すための力強いきっかけとなれば、これに勝る喜びはありません。

写真提供:本人提供、日本ラクロス協会広報部

文章:ラクロスマガジンジャパン編集部